Paralympische Spiele 2024 in Paris: Zwischen fortschrittlicher Vision und unerfüllten Erwartungen

Mit 4.463 Athlet*innen aus 170 Ländern, die in 549 Wettkämpfen in 22 Sportarten antraten, sind die Paralympischen Sommerspiele zu einem der größten Sportereignisse der Welt geworden. Die Stadien waren vollgepackt, mit 2.5 Millionen verkauften Tickets erreichte man beinahe die Rekordzahlen von London 2012. Paris 2024 war ein großartiger Sieg für die Sichtbarkeit des Behindertensports in der Gesellschaft. Und trotzdem blieben einige der hohen Erwartungen unerfüllt.

Es war das erste Mal, dass ein*e Mitarbeiter*in der fairplay Initiative zu Paralympischen Spielen fährt. Die gesammelten Eindrücke sind daher kein Vergleich zu vergangenen Spielen. Der Bericht stellt auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Wissenschaftlichkeit. Vielmehr sollen einige Highlights, und auch Lowlights, der Menschenrechts- und Nachhaltigkeitsaspekte vor Ort thematisiert werden.

Das Motto für Paris 2024 lautete "Spiele weit offen“ („Ouvrons grand les Jeux“). Der Slogan sollte zeigen, dass diese Spiele inklusiver, offener und gleichberechtigter sein würden. Auch die Themen Menschenrechte und Nachhaltigkeit hatten sich die Organisator*innen groß auf die Fahne geheftet.

Da zum Zeitpunkt meiner Reise der Direktzug Wien – Paris aufgrund von Bauarbeiten für einige Monate nicht fuhr, und eine Zugfahrt somit mit drei Mal umsteigen und enormen zeitlichen und finanziellen Ressourcen verbunden gewesen wäre, tritt ich schweren Herzens die Reise nach Paris mit dem Flugzeug an.

Direkt nach meiner Ankunft in Paris am Donnerstag, den 5. September 2024, machte ich mich mit Zug und Metro auf den Weg zum "House of Friends", das gemeinsam – jedoch in getrennten Bereichen – vom Österreichischen (Österreich-Haus) und vom Deutschen Paralympischen Committee (Deutsches Haus Paralympics) organisiert wurde. Schon in der Metro fielen mir die vielen Werbeposter auf, die auf inklusive Art und Weise Athlet*innen beim Recycling abbildeten, und somit aktiv zur Mülltrennung bei diesem Großereignis aufforderten. Auch auf anderen Werbeplakaten waren Para-Athlet*innen oder auch beeinträchtigte Tänzer*innen stark präsent.

Was aber auch sofort auffiel, waren die Distanzen, die Fans in Paris hinter sich legen mussten - auch, wenn alle Sportstätten mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar waren - und wie wenige Metro Stationen über (funktionierende) Aufzüge verfügten.

Barrierefreiheit für Fans?

Trotz eines Investitionsplans von 1,5 Milliarden Euro für Barrierefreiheit kritisierten NGOs wie APF France handicap die langsame Umsetzung von Maßnahmen und Umbauten.

Im Vorfeld der Spiele wurden immer wieder die enormen Investitionen in Barrierefreiheit betont. Vor allem die Wettkampfstätten und das Paralympische Dorf seien gut auf die Para-Athlet*innen vorbereitet. Laut vielen Berichten und Interviews sei es kein Problem für Menschen mit Rollstühlen oder einer Geh-Beeinträchtigung, auf die Sportplätze und in die Hallen zu gelangen. Dies erwies sich in der Praxis allerdings als Herausforderung: Steile Treppen, fehlende Aufzüge – die historische Metro ist selten barrierefrei und kann auch oft nicht entsprechend umgebaut werden.

Mit behindertengerechten Shuttle-Bussen und Taxis war es den Para-Athlet*innen offensichtlich möglich, den Hindernisparcours der Stadt zu umgehen. Bei den Fans war das leider weniger der Fall. Die Shuttle-Busse oder Taxis standen den nach Paris reisenden Fans nur auf eigene Kosten zur Verfügung. Und wie umweltfreundlich dieser vermehrte Gebrauch von PKWs war, ist ebenfalls fragwürdig.

Auch Andrew Parsons, Präsident des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC), lobte die Bemühungen der Stadt, den Verkehr barrierefrei zu gestalten, wies aber auch auf die Frustration hin, die viele Menschen in Bezug auf manche Teile des öffentlichen Verkehrssystems empfanden, insbesondere das jahrhundertealte U-Bahn-System, in dem 93% der Stationen für Rollstuhlfahrer*innen nicht oder nur teilweise zugänglich waren bzw. sind.

Nachhaltigkeit unter der Lupe: Fortschritte und blinde Flecken

Endlich im "House of Friends" angekommen, überwiegte leider eine eher ernüchternde Erkenntnis in Punkto ökologische Nachhaltigkeit. Beim Eingang und auch in den Räumlichkeiten selbst lag kostenloser Plastik Merchandise zur freien Entnahme. An der Bar wurde ich mit meiner Bitte auf ein Glas Wasser freundlich darauf hingewiesen, dass ich mir aus den diversen Kühlschränken kostenlos Wasser in einer Plastikflasche nehmen könne. Bei dem riesigen Buffet mit dutzenden Vor-, Haupt- und Nachspeisen wird seitens eines Kochs stolz betont, dass der Kürbis für die Suppe oder auch der Fisch "extra aus Österreich nach Paris transportiert" worden seien.

So sehr sich das Organisationskomitee von Paris 2024 auch Gedanken zum Plastikverbrauch u.v.m. gemacht hat - auf die Paralympischen Komitees der einzelnen Länder hatte es kaum Einfluss und es kann grob ausgerechnet werden, wie viel Müll, inklusive großer Mengen an Einwegplastik, bei mehr als 150 antretenden Nationen tagtäglich anfiel.

Nichtsdestotrotz ist es bemerkenswert, dass sich das Organisationskomitee für Paris 2024 hohe Nachhaltigkeitsziele gesteckt und diese rückblickend auch erreicht hat: Im Dezember 2024 wurde bekannt gegeben, dass der CO2-Fußabdruck der Olympischen und Paralympischen Spiele mit 1,59 Millionen teqCO2 angegeben werden kann, was einer Verringerung um 54,6 % gegenüber dem Durchschnitt von London 2012 und Rio 2016 entspricht.

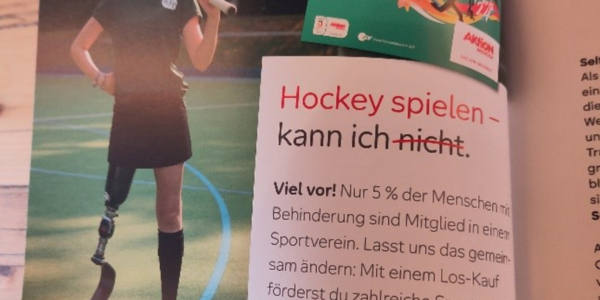

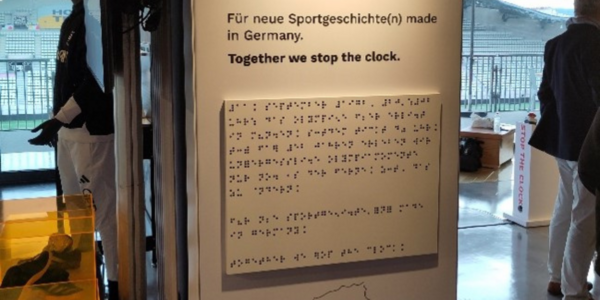

In Bezug auf soziale Nachhaltigkeit gab es im "House of Friends“ einige Positivbeispiele, von der Darstellung von (Nachwuchs-)Athlet*innen, der Übersetzung von Informationen in Brailleschrift, oder auch der Zurschaustellung von klaren Regeln zu Fair Play und Respekt.

Am Freitag, 6. September, und Samstag, 7. September, schaute ich mir jeweils die Wettkämpfe im Judo sowie auch die Leichtathletik Wettbewerbe an. Überall herrschte gute Stimmung. In fast jeder Station, bei den Ein- bzw. Ausgängen sowie am Weg zu den Sportstätten standen Volunteers, die Westen im Paris 2024 Branding tragen und Fans und Gäste bei jeglichen Bedürfnissen unterstützten. Es ist unwahrscheinlich, dass diese Volunteers auch nach den Spielen Personen mit zusätzlichen Bedürfnissen zur Seite stehen.

Bei so viel guter Stimmung wurde man rasch angesteckt und vergaß beinahe, wie viel Merchandise aus Plastik oder wie viele Flüge hinter einem derartigen Mega-Sportevent stehen – ganz egal, wie umfangreich die ausgearbeiteten Nachhaltigkeitsstrategien sind. Auch die Vertreibung von Obdachlosen oder der im Zuge der Spiele enorme Anstieg an KI-Überwachung wirkte in jenen Momenten wenig präsent.

Da es beim Thema Inklusion ja nicht nur um Menschen mit Behinderungen, sondern auch um andere marginalisierte Gruppen, geht, versuchte ich, einen holistischen Blick auf die Events zu haben. Mir fiel unter anderem gleich auf, dass es bei den Judo Wettbewerben bei der Champ-de-Mars Arena keine binären Security Kontrollen gab; bei den Leichtathletik Bewerben im Stade de France wurde ich allerdings einer weiblich gelesenen Sicherheitsmitarbeiterin zugewiesen. In keiner der Sportstätten, die ich besuchte, gab es Hinweise auf genderinklusive Toiletten. Im Vergleich dazu: Bei der UEFA EURO 2024 im Juni in Deutschland wurden mit geschlechtsneutralen Toiletten und Eingängen ganz andere Standards gesetzt.

Green Event?

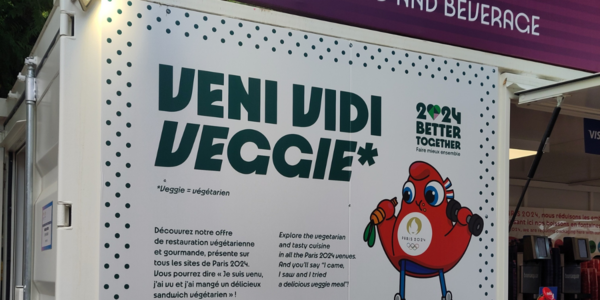

In Bezug auf ökologische Nachhaltigkeit fiel insbesondere in der Champ-de-Mars Arena auf, wie deutlich die diesbezüglichen Bemühungen kommuniziert wurden. Hier gab es Schilder und Wegweiser zu Wassernachfüllstellen, vegetarischen und veganen Essensoptionen, Mülltrennung, wiederverwendbarer Energie und Materialien oder auch Fahrradservices.

In den Stadien selbst wurden Getränke nur in Mehrwegbechern verkauft; auch bei den Lebensmitteln war man auf Plastikreduktion bemüht. Allerdings war am Beispiel Stade de France schnell zu erkennen, dass die Essensstände um das Stadion herum davon nicht Gebrauch machen konnten oder auch wollten. Und auch die Tatsache, dass mit Coca Cola einer der größten Plastikverschmutzer weltweit und ein Unternehmen, das seine Umweltziele 2024 sogar reduzierte, als Sponsor der Paralympischen Spiele auftrat, ließ sämtliche Beschilderung oder Bemühungen um Mehrwegbecher in Stadien eher irrelevant erscheinen.

Inklusion neu gedacht? Paralympics als Bühne für Vielfalt und Fairplay

In Punkto Barrierefreiheit – also beim Thema soziale Nachhaltigkeit – gab es bei den Wettbewerben selbst abgesehen von diversen Erklärungsvideos, die direkt davor gezeigt werden, auch die Möglichkeit, einer Audio Description durch die Paris 2024 App zu folgen. Auch auf Untertitelung und Gebärdensprache wurde großer Wert gelegt.

Was die Gleichstellung der Geschlechter betrifft - Paris 2024 rühmte sich damit, dass das erste Mal gleich viele Athleten* wie Athletinnen* teilnahmen - fiel die Ausgeglichenheit bei den Moderator*innen, Referees oder auch Trainer*innen auf.

Am Sonntag, 8. September, ging es weiter mit zwei Spielen - inklusive des Finales - der Rollstuhlbasketballerinnen*. Auch in der Bercy Arena spielte Mülltrennung eine zentrale Rolle; auch hier wurde in Mehrwegbecher ausgeschenkt (allerdings aus Plastikflaschen umgefüllt).

Sehr auffallend war für einen Neuling wie mich die Zurschaustellung von Fairplay: Bei fast jedem Sturz oder Foul halfen sich die Spielerinnen* gegenseitig auf – egal, aus welchem Team. In den Pausen gab es Tanzeinlagen von stehenden Tänzern*. Hier wäre sicher mehr Raum für Inklusivität gewesen, indem beispielsweise auch Tänzer*innen in Rollstühlen Teil der Performance gewesen wären.

Abgesehen von den besuchten Wettbewerben, haben wir die Paralympischen Spiele 2024 natürlich auch medial verfolgt. Eine Nachricht, die uns besonders erfreute, war, dass sich Zakia Khudadadi die erste Medaille für das Refugee Paralympic Team sicherte, indem sie im Para-Taekwondo der Damen (K44 bis 47 kg) Bronze gewann. Drei Tage später folgte Guillaume Junior Atangana, der eine Medaille bei Olympischen oder Paralympischen Spielen errang, indem er im 400-Meter-Lauf der Herren (T11) ebenfalls Bronze holte. Hadi Hassanzada, der als Geflüchteter in Österreich lebt, wurde in das Refugee Team des IPC aufgenommen und konnte in Paris an den Start gehen.

Auch die Italienerin Valentina Petrillo schrieb Geschichte, als sie bei den Paralympics in Paris als erste offene Trans-Athletin an den Start ging.

Die 50-jährige Petrillo qualifizierte sich für das Semi-Finale der 400- und 200-Meter Läufe der Frauen in der Kategorie T12 für sehbehinderte Athletinnen. Obwohl sie sich leider nicht für das Finale qualifizierte, erreichte sie mit 57.58 Sekunden ihre persönliche Bestzeit.

Vom Mangel an Anerkennung zur Normalisierung

Ebenfalls positiv aufgefallen ist das Branding der Olympischen und Paralympischen Spiele 2024.

Obwohl der Schwerpunkt bei den vergangenen Paralympischen Spielen auf der Stärkung von Athlet*innen und Zuschauer*innen lag, kann der frühere Ton der Veranstaltung im besten Fall als fehlgeleitet und im schlimmsten Fall als bevormundend bezeichnet werden. Historisch gesehen waren hier Marke, Kommunikation und Marketing die drei Hauptprobleme. Aus der Markenperspektive wurden die Paralympischen Spiele beispielsweise häufig trivialisiert und als minderwertige Version der Olympischen Spiele behandelt.

Der britische Fernsehsender Channel 4 stellte z.B. mit seinen Werbekampagnen 2012 und 2016 Paralympionik*innen als „übermenschlich“ dar und suggerierte damit sozusagen, dass es etwas Heroisches hat, behindert zu sein. Das Team hinter der Werbung von Channel 4 zu Paris 2024 hat die Fehler der Vergangenheit definitiv korrigiert und positioniert die Paralympionik*innen nun als Spitzensportler*innen und nicht mehr als Menschen, denen es „gut geht, wenn man bedenkt, dass…“. Aber es bleibt noch einiges zu tun, um die öffentliche Wahrnehmung zu ändern.

Auch das Organisationskomitee Paris 2024 spielte bei dem Versuch, die öffentliche Wahrnehmung zu ändern, eine große Rolle. Beim Entwurf der Identität für Paris 2024 wurde die entscheidende Rolle des Branding anerkannt und es wurde ein einheitlicher Ansatz entwickelt, der beide Veranstaltungen unter einer gemeinsamen visuellen Identität zusammenführt - ein Novum in der Geschichte der modernen Spiele.

Während bei früheren Spielen spezielle Behindertenmaskottchen für die Paralympics geschaffen wurden, hat Paris 2024 beide Maskottchen miteinander verbunden und ein gemeinsames Symbol (das Paralympische Maskottchen war durch eine Laufprothese leicht abgewandelt) verwendet. Das Behindertenmaskottchen war als erstes ausverkauft.

Zudem waren die Piktogramme erstmalig geschlechtsneutral, und die Sportarten wurden, wo immer möglich, mit einem einzigen, einheitlichen Piktogramm dargestellt.

Laut einer Recherche von adam&eveDDB neigen viele Menschen dazu, den Begriff „Wettkampf“ zu verwenden, wenn sie über die Olympischen Spiele sprechen, aber „Teilnahme“, wenn sie über die Paralympics sprechen. Es sind scheinbar unbedeutende semantische Dinge wie diese, die eine Kluft zwischen den beiden Veranstaltungen aufreißen. Diesbezüglich wurde beispielsweise durch die Social Media Strategie versucht, einen neuen Weg einzuschlagen. Unter anderem ermutigte das IPC die paralympischen Athlet*innen, ihre Erfahrungen zu normalisieren. Dafür wurden beispielsweise Social Media Vorlagen zur Verfügung gestellt, mit denen einige Athlet*innen nur wenige Tage vor der Eröffnungsfeier in Paris scherzhaft anzukündigen, dass sie nicht mehr an den Spielen „teilnehmen“ („participate“) würden. Kurz darauf stellten sie aber klar, dass sie stattdessen „antreten“ („compete“) würden.

Dies war ein subtiler, aber effektiver, Weg, die Paralympionik*innen zu ermutigen, indirekt auf paternalistische Stereotypen über Behinderung hinzuweisen.

Insgesamt boten die Paralympischen Spiele 2024 in Paris viele Fortschritte, insbesondere in der Darstellung von Para-Athlet*innen als Spitzensportler*innen und in der Barrierefreiheit der Wettkampfstätten. Auch die ökologischen Nachhaltigkeitsmaßnahmen, vor allem in Punkto (Neu-)Bau, Betrieb und Reisen, waren ambitioniert und wurden offiziell auch erreicht. Inwieweit aber zum Beispiel die unzähligen Nebenveranstaltungen in die Daten zum CO2-Fußabdruck fielen, bleibt jedoch offen.

Paris 2024 war mit Sicherheit ein Schritt nach vorne, und kann innerhalb der Olympischen und Paralympischen Bewegung aus vielerlei Hinsicht als Erfolgsmodell bezeichnet werden. Doch der Weg zu einem wirklich inklusiven – und vor allem nachhaltigen – Sportgroßereignis ist und bleibt eine Herausforderung!

Fotos: Hanna Stepanik